Se propone un eje de desarrollo en torno a la Ruta Nacional 5 por su especial característica de contar con la presencia casi ininterrumpida de ciudades intermedias.

La macrocefalia del AMBA

El 34% de la población argentina se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un fenómeno que los especialistas han llamado macrocefalia urbana.

Es un rasgo del proceso de urbanización en Latinoamérica, la preponderancia de las grandes aglomeraciones y en particular la concentración del crecimiento urbano en una gran región metropolitana, que concentra la dirección económica y política del país (Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Santiago de Chile (Chile) y Lima (Perú) son otros ejemplos en la región).

Si bien la desigualdad territorial tiene raíces históricas, acorde a la lógica de ocupación, control y dominio geográfico desde la conquista, ésta se hizo evidente a partir de la modalidad de organización asumida en la última etapa del siglo XIX. El modelo agro-exportador de base pampeana ocupó el centro de la dinámica nacional, generándose una brecha con el resto de los territorios que nunca pudo cerrarse.

También contribuyeron a este fenómeno la concentración espacial de la industria y la inversión pública en infraestructura urbana en torno a las grandes ciudades, durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones de mediados del siglo pasado.

Otra de las grandes razones de la persistencia de la primacía urbana del Gran Buenos Aires es la logística.

Cada kilómetro de lejanía a un puerto genera costos adicionales, y la Argentina sigue viviendo del sistema ferroviario que armó la generación del ‘80, hace más de un siglo. Si a esto le sumamos el estado de las rutas y las pocas autopistas, vemos por qué el AMBA es tan requerido por las empresas y las personas.

Descartando el declamado remedio del traslado de la capital.

De cara a este problema, ya desde el siglo XIX se produjeron intentos desde la política por trasladar la ciudad capital. El mas notorio fue el Plan Patagonia impulsado por el entonces presidente Raúl Alfonsín -UCR- (1983-1989).

Ya en el nuevo siglo se reflotaron proyectos similares que tampoco prosperaron.

A lo largo de los últimos 70 años, diferentes países impulsaron “capitales planificadas” en busca de una mejor reorganización urbana -Algunas de ellas fueron Brasilia, Abuja (Nigeria), Yamoussoukro (Costa de Marfil), Astana (Kazajstán) y Nay Pyi Taw (Myanmar), pero los resultados no siempre fueron los esperados-.

Tras varias décadas de implementados estos proyectos, las ciudades más pobladas de estos países continúan teniendo hasta 16,8 veces más habitantes que las capitales proyectadas.

Se postula ahora que si bien la creación de una nueva capital es una tentación para un gobernante, ya que con ella puede exhibir su ‘capacidad civilizatoria’, entendemos que la solución más practica se encuentra vinculada con las ciudades intermedias.

Ciudades intermedias.

Este tipo de ciudades pueden cumplir importantes roles en el territorio de cara a una eventual descentralización.

En primer lugar, constituyen centros de empleo industrial y terciarios alternativos a las grandes ciudades para la población que migra desde territorios rurales circundantes.

Segundo, ofrecen alojamiento y equipamiento colectivo a la población que llega y reside en la ciudad.

En tercer lugar, disponen de servicios públicos capaces de ofrecer calidad de vida urbana a sus habitantes.

Y, por último, aseguran la integración regional al evitar “la exclusión del espacio rural circundante”.

Para ser consideradas ciudades intermedias, las mismas deben contar con una población de entre 20 mil y 150 mil habitantes y jugar un rol logístico, económico o administrativo que les otorgue cierta influencia en su área cercana. Así tienen el potencial de “promover el desarrollo rural y regional, reducir la pobreza y atenuar la migración”.

Otra de las grandes ventajas de las ciudades intermedias es el aspecto ambiental. Las ciudades con una población media de 300 mil habitantes se concentran en torno a un radio de 3,8 kilómetros, una distancia que puede recorrerse en menos de una hora y que es compatible con medios de transporte como metros ligeros, bicicletas y otros que, por carecer de motor de combustión, tienden a reducir la contaminación.

Para esta organización, “los problemas que aquejan tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la Provincia de Buenos Aires (y en consecuencia a una gran parte de la población argentina) pueden comenzar a reducirse si se emprende una política de apoyo a las ciudades intermedias”.

Corredor Oeste.

Un posible curso de acción, por ejemplo, podría ser el desarrollo de un eje en torno a la Ruta 5 dada la presencia casi ininterrumpida de localidades de mas de 40 mil habitantes entre Mercedes y Trenque Lauquen. Otras localidades claves son Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó.

El fomento de las ciudades intermedias requiere, entre otras acciones, profesionalizar los equipos técnicos, mejorar la infraestructura (de manera tal de reducir costos de instalación de las empresas y favorecer la migración) y apoyar por medio de incentivos la diversificación de la matriz productiva.

De prosperar esta política, los especialistas sostienen que podrían generarse “spillovers” o impactos dinamizadores en otras zonas del país, cambiando la matriz actual de población y promoviendo desarrollos en provincias vecinas, que también podrían fomentar esta nueva articulación urbana.

Los ejes vertebradores.

Claramente la Ruta Nacional nº 5 (Corredor Vial B), que cruza desde Luján, Mercedes, Chivilcoy, Bragado, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Catriló, Anguil y Santa Rosa, trazada en forma paralela a la linea Miserere-Toay del ex Ferrocarril Oeste o Samiento, son los ejes que explican desde la historia, el desarrollo y la demografía a este Corredor hoy consolidado.

Para la Ruta mencionada, y según el último Plan de Obras, se proyectó la construcción de 113 kilómetros de autopista entre Mercedes y Bragado, y de 31 kilómetros entre Santa Rosa y Anguil; así como la conversión a ruta segura de los 372 kilómetros que van desde esta localidad hasta Bragado.

La ex línea ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento, que une a Plaza Miserere (CABA) con Toay (La Pampa), presenta una situación diversa de usos y operadores que debería ser revisada y fortalecida.

Las obras de infraestructura accesorias al corredor central, para conectar y articular los vínculos con las zonas rurales adyacentes y las localidades de menor población situadas en un rango de distancia aproximado a 120 kilómetros desde a cada lado de su eje.

El Corredor Oeste como vínculo de Buenos Aires con La Pampa, y enlace hacia el área interprovincial de Vaca Muerta.

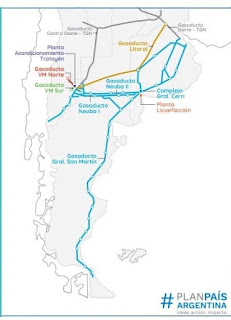

Abrevando de propuestas e ideas que nos preceden (especialmente sobre el concepto de Ciudad Intermedia y sobre la necesidad de jerarquizar corredores interurbanos), agregamos como valor estratégico adicional del Corredor Bonaerense Oeste el de ser el cauce más idóneo para vincular el litoral argentino con la región interprovincial que abarca el yacimiento de hidrocarburos denominado Vaca Muerta (Provincias de Neuquén, Rio Negro, Mendoza y La Pampa).

Además de los ductos y las vías de comunicación que enlazan actualmente a esa región con la ciudad y el puerto de Bahia Blanca, la conexión tanto desde 25 de Mayo (La Pampa) como desde General Roca (Rio Negro) con Santa Rosa adiciona la relevancia que el Corredor Bonaerense Oeste cobrará en los próximos años para la comunicación y la logística de una zona en acelerada expansión.

Acciones políticas, legislativas y administrativas necesarias (primer acercamiento).

Presentada la propuesta, surgen los interrogantes acerca de los mecanismos idóneos para gestionarla.

Aproximaciones:

* Gestión política: Provincia, Nación, Municipios involucrados. Gobiernos de La Pampa y ciudad de Santa Rosa.

* Posibles instrumentos o herramientas.

- a) Leyes provinciales institucionalizando el corredor y creando programas y subprogramas de para su desarrollo; b) Creación de una Agencia para la planificación, ejecución y desarrollo de los programas; c) Creación de un Consorcio de Municipios involucrados.

* Otros actores necesarios: Autoridad federal sobre los Corredores Viales Nacionales, Concesionario Corredor B, Organismos nacionales y provinciales con competencia sobre Ferrocarriles; Vialidad Nacional; Vialidad Provincia, Ministerios provinciales varios.

* Subprogramas: Plan de obras sobre rutas provinciales y caminos rurales troncales vinculados al Corredor.

* Parques Industriales y Parques Logísticos.

* Coordinación de ofertas educativas entre los Centros de Educación Terciaria y Universitaria situados en el Corredor.

* Reordenamiento de las competencias territoriales de los organismos administrativos provinciales y federales, con acento en el fortalecimiento de las vinculaciones preferidas.

Nota 1: Trabajo en desarrollo.

Nota 2: Fuentes. Para respetar derechos intelectuales, aún en este borrador de trabajo, se citan las fuentes de algunos conceptos o publicaciones desde las que se han citado párrafos, literalemente en algunos casos.

* Informe de "Innovación en Asuntos Estratégicos (INNOVAES)” titulado “Estrategia de Ciudades Intermedias en la Provincia de Buenos Aires”.

* Carolina Pasciarioni (Universidad Nacional del Sur): "Ciudades de Tamaño Medio e Innovación, una aproximación sistémica.

* Federico Poore, en www.federicopoore.com

* Matías Battaglia, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales (Flacso-UDESA) y asesor técnico de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales de la Cancillería Argentina,

* Mariana Schweitzer, doctora en Urbanismo por la Universidad de Buenos Aires (UBA).